#151 Dos problemas de la arquitectura sostenible

Sobre nuestra obsesión por añadir y complicar las cosas.

El artículo de esta semana está a cargo de un arquitecto invitado: Francisco Colom. Francisco escribe sobre el impacto de la arquitectura en la salud, el medio ambiente y la cultura, compartiendo estrategias de diseño para construir menos, dialogar con el clima y reconectar con la naturaleza.

Te invito a a conocer el trabajo se Francisco y suscribirte a su newsletter semanal desde aquí >

¡Estás en casa Fran!

Cuando el escultor Martin Rauch contrató al arquitecto Roger Bolsthauser para que le ayudara a construir su casa, únicamente le puso una condición: el material debía provenir de la propia excavación del terreno.

Situada en Schlins, Austria, la Casa Rauch tiene tres plantas apoyadas sobre muros de tierra compactada de hasta 60 centímetros de espesor. La tierra excavada se utiliza para construir muros y suelos y también como materia prima de los elementos cerámicos que recubren las superficies de los baños.

La Casa Rauch es un ejemplo de arquitectura que nace del entorno. Un edificio saludable tanto para sus habitantes como para el resto de seres vivos.

¿Qué la hace diferente de la arquitectura «sostenible» más mediática?

Sostenibilidad por adición

La sociedad moderna funciona por adición: existe una tendencia general hacia el consumo. Para solucionar problemas, se nos invita siempre a sumar, nunca a restar o eliminar. El filósofo libanés Nassim Taleb llama a esto la vía positiva: la inclinación a añadir cosas.

La medicina es un claro ejemplo. Para un médico resulta más sencillo añadir pastillas a un paciente que recomendarle menos trabajo o un paseo por el campo. En la misma línea, si queremos mejorar nuestra salud, nos veremos tentados a añadir suplementos de magnesio o probióticos a nuestra dieta, cuando tendría más impacto eliminar alimentos industriales o azúcares.

Lo mismo ocurre con la arquitectura.

Por ejemplo, piensa en las estrategias más populares de lo que los medios denominan arquitectura sostenible. Paradójicamente, se asume que la solución al problema medioambiental tiene que ver con añadir cosas: más aislamiento, más capas de vidrio, más placas solares, más tecnología, más conductos, más monitorización…

La sostenibilidad mediática nos incita a construir más, no menos. Prioriza intervenir y añadir cosas. Esto resulta en la construcción de edificios excesivamente complicados. También conduce al aumento de la artificialidad, colocando intermediarios innecesarios entre el ser humano y la naturaleza.

Además, la inercia consumista nos invita a que cada elemento tenga una única función, lo que supone multiplicar los materiales empleados.

Por ejemplo, las paredes exteriores de los edificios están formadas por cada vez más capas de productos. Cada una cumple un propósito específico: acabado interior, estructura, aislamientos, subestructura, barrera de vapor, impermeabilización, acabado exterior, etc.

Así, nos han convencido de que necesitamos diez productos para resolver lo que durante miles de años resolvimos con una única capa de piedra, ladrillo o tierra.

El caso de la tierra es especialmente llamativo.

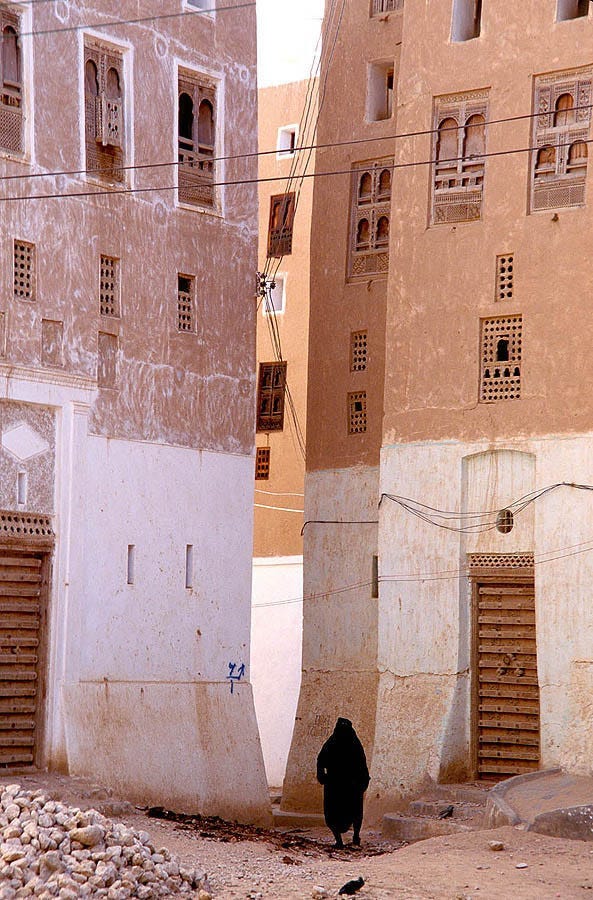

Este material natural ha sido utilizado con éxito en buena parte del mundo durante siglos. Un ejemplo emblemático es la ciudad de Shibam, en Yemen. Sus rascacielos de barro, algunos en pie desde el siglo XVI, le han valido el apodo de «La Manhattan del desierto».

Sin embargo, la falta de interés a nivel comercial dificulta el uso de la tierra en sociedades más industrializadas. Hoy, si quiero hacerme una casa con la tierra que excavo de mi propio terreno, me enfrento a un problema: nadie puede venderme esa tierra y, por lo tanto, no es un material legal. Es decir, tengo un material, pero no tengo un producto.

Por eso nos sorprenden ejemplos como la Casa Rauch, que desafían la lógica del mercado. Nos demuestran que un muro de tierra bien construido puede reemplazar a diez productos, algo que no interesa a mucha gente.

Además, la invitación a añadir materiales y tecnologías suele justificarse con la promesa de un mayor control sobre las condiciones térmicas interiores. Esto nos lleva a diseñar edificios como sistemas complicados independientes de su entorno, en lugar de sistemas complejos que interactúan con él.

Veamos cuál es la diferencia.

Edificios: ¿complejos o complicados?

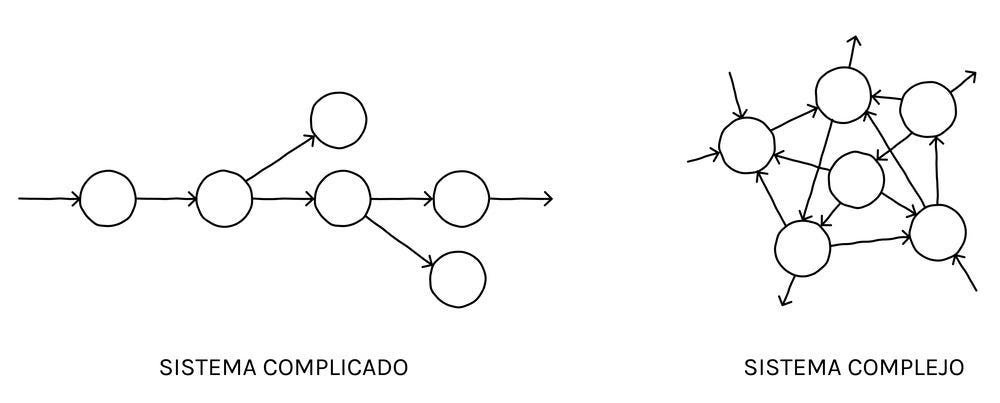

Los sistemas complicados (o mecánicos) tienen muchas partes diferenciadas, pero sus comportamientos son comprensibles y predecibles con suficiente información y análisis. Su relación causa-efecto es del tipo lineal: si A, entonces B.

Por ejemplo, un reloj analógico es un sistema complicado. Tiene muchas partes, pero su funcionamiento y las interacciones entre las piezas pueden entenderse y preverse con precisión, independientemente de las condiciones del entorno.

Por su parte, los sistemas complejos (u orgánicos) son difíciles de comprender y prever completamente debido a la interconexión dinámica de todas sus partes entre sí y con el entorno.

Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema complejo. La interacción de innumerables variables hace que sea imposible predecir su comportamiento con certeza. Por eso, cuando tomamos una pastilla para solucionar un problema específico, podemos experimentar efectos secundarios.

Los siguientes diagramas muestran la diferencia entre un sistema complicado (mecánico, predecible) y un sistema complejo (orgánico, impredecible).

Aquí viene lo importante:

Un edificio no es un reloj

Es decir, un edificio debería parecerse más a un organismo vivo que a un mecanismo inerte.

Por eso es problemático pretender aislarlo del exterior y controlar su comportamiento al milímetro. En realidad, los edificios complicados que ignoran el entorno son frágiles. La volatilidad, el paso del tiempo o el fallo de uno de sus componentes los daña. Esta es la razón por la que los edificios de oficinas que dependen del aire acondicionado no pueden convertirse en apartamentos.

Por su parte, los edificios complejos se autorregulan para encontrar el equilibrio de manera natural. Tienen capacidad de adaptación y respuesta a la variabilidad. No huyen del entorno, sino que bailan con él.

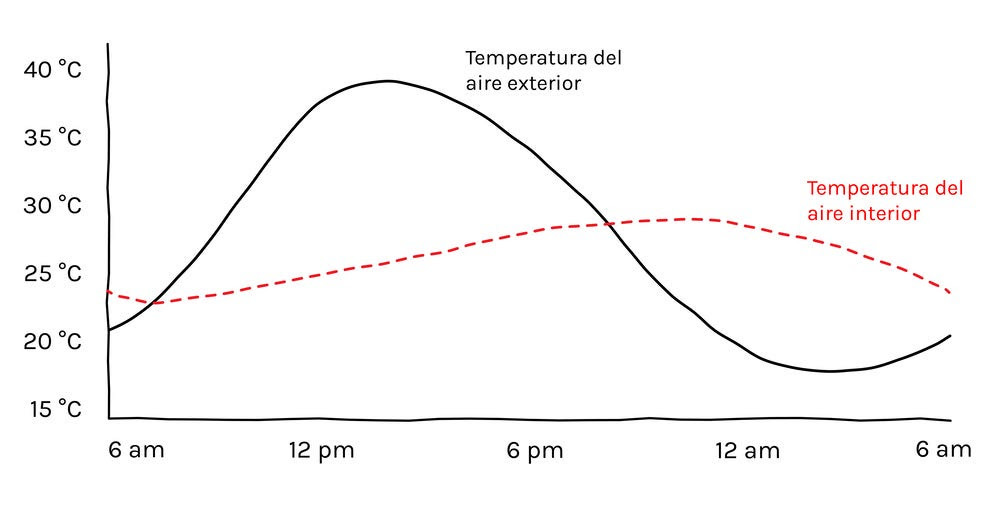

Por ejemplo, piensa en cómo el muro de tierra de la Casa Rauch (o de tu casa en el pueblo) amortigua los picos de temperatura gracias a su inercia térmica. Durante el día, el muro absorbe el calor del exterior, impidiendo que llegue al interior. Por la noche, el muro libera ese calor acumulado, calentando el espacio interior y compensando así la bajada de temperatura en el exterior.

En definitiva, una envolvente exterior moderna compuesta por diez productos es un sistema complicado. Un muro de tierra, en cambio, es un sistema complejo.

Hoy en día, resulta más fácil construir edificios complicados que edificios complejos porque seguimos obsesionados con añadir, sumar y acumular.

Una tendencia que alimenta el modelo extractivista y nos aleja de la naturaleza.

Justo lo contrario de lo que hace la Casa Rauch.

Cada semana, comparto ideas para transformar el impacto de los edificios en el medio ambiente y la salud. Estrategias de diseño y construcción para dialogar con el clima y reconectar con los ciclos de la naturaleza a través de la arquitectura.

Si te ha gustado este aperitivo, aquí te espero.

Feliz día,

Fran

PD1. Aquí te dejo otros artículos que podrían interesarte:

PD2. Gracias, Igma. Ha sido un placer pasar por aquí y conocer a tanta gente :)

Gracias por abrirme las puertas de tu casa virtual, Igma. Ha sido un placer compartir ideas con tu comunidad, con la que seguro tengo muchos intereses en común. ¡Un abrazo!